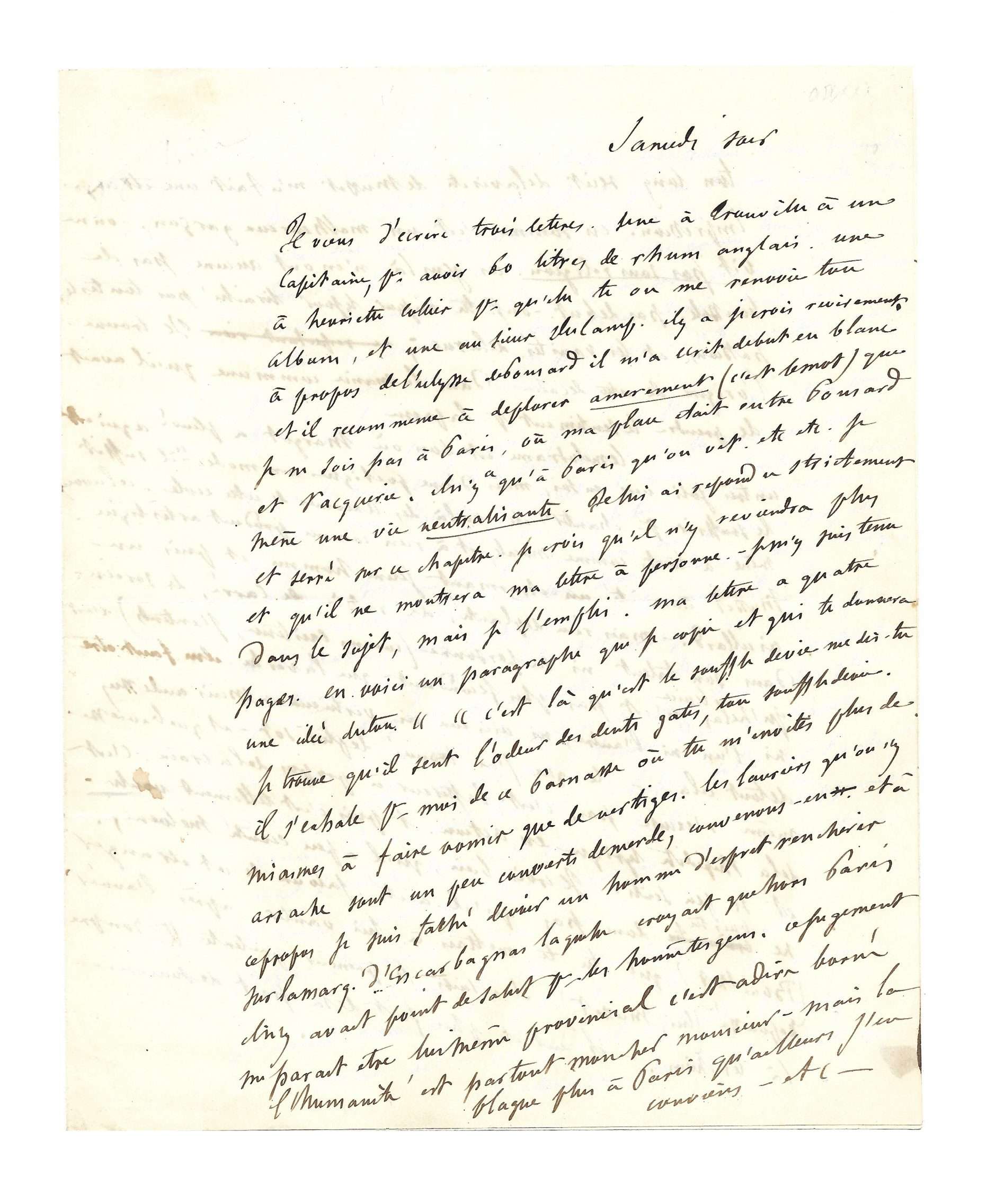

FLAUBERT, Gustave (1821-1880)

Lettre autographe signée « Ton G. » à Louise Colet

[Croisset] Samedi soir [26 juin 1852.], 4 pp. in-4°

« Bovary m’assomme »

Fiche descriptive

FLAUBERT, Gustave (1821-1880)

Lettre autographe signée « Ton G. » à Louise Colet

[Croisset] Samedi soir [26 juin 1852.], 4 pp. in-4°, enveloppe autographe jointe avec cachets postaux et sceau de cire rouge

Traces de pliures, petite trace de rouille sur la page 4, infime manque en marge supérieure du deuxième feuillet

Longue et remarquable lettre sur la vie à Paris, Alfred de Musset, la poésie et la prose, et sur l’avancement laborieux de Madame Bovary

« Je viens d’écrire trois lettres, une à Trouville, à un capitaine, pour avoir 60 litres de rhum anglais, une à Henriette Collier pour qu’elle te ou me renvoie ton album et une au sieur [Maxime] Du Camp. Il y a, je crois, revirement. À propos de l’Ulysse de Ponsard il m’a écrit de but en blanc et il recommence a déplorer amèrement, c’est le mot, que je ne sois pas à Paris où ma place était entre Ponsard et Vacquerie. Il n’y a qu’à Paris qu’on vit, etc. , etc. Je mène une vie neutralisante. Je lui ai répondu strictement et serré sur ce chapitre. Je crois qu’il n’y reviendra plus et qu’il ne montrera ma lettre à personne. Je m’y suis tenu dans le sujet, mais je l’emplis. Ma lettre a quatre pages ; en voici un paragraphe que je copie et qui te donnera une idée du ton : “C’est là qu’est le souffle de la vie, me dis-tu. Je trouve qu’il sent l’odeur des dents gâtées, ton souffle de vie. Il s’exhale pour moi, de ce Parnasse où tu m’invites, plus de miasmes à faire vomir que de vertiges. Les lauriers qu’on s’y arrache sont un peu couverts de merde, convenons-en.

Et à ce propos, je suis fâché de voir un homme d’esprit renchérir sur la marquise D’Escarbagnas, laquelle croyait que “hors Paris, il n’y avait point de salut pour les honnêtes gens”. Ce jugement me paraît être lui-même provincial, c’est-à-dire borné. L’humanité est partout, mon cher monsieur, mais la blague plus à Paris qu’ailleurs, j’en conviens”, etc.

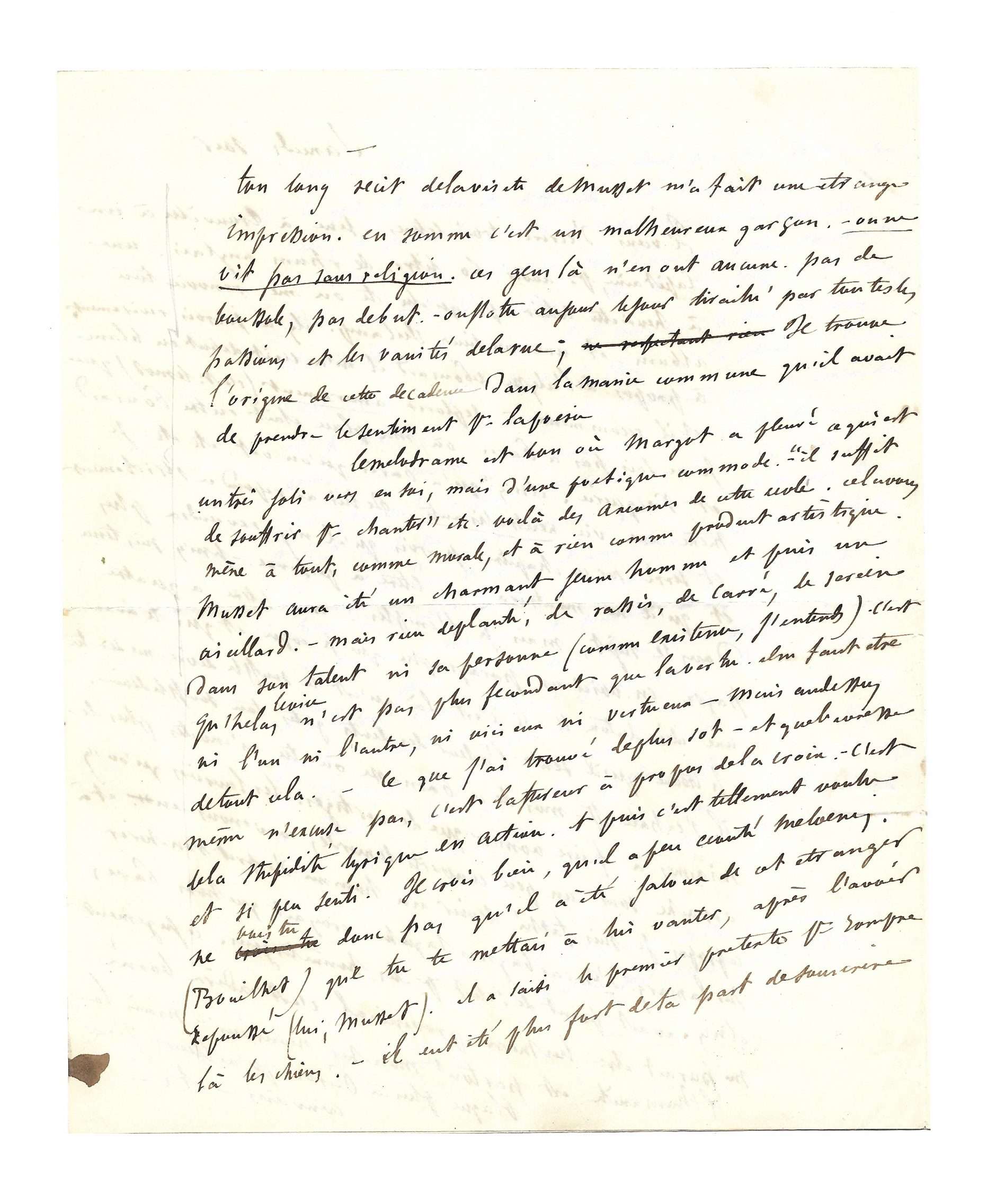

Ton long récit de la visite de Musset m’a fait une étrange impression. En somme, c’est un malheureux garçon. On ne vit pas sans religion. C es gens-là n’en ont aucune, pas de boussole, pas de but. On flotte au jour le jour, tiraillé par toutes les passions et les vanités de la rue. Je trouve l’origine de cette décadence dans la manie commune qu’il avait de prendre le sentiment pour la poésie.

Le mélodrame est bon où Margot a pleuré.

ce qui est un très joli vers en soi, mais d’une poétique commode. “Il suffit de souffrir pour chanter “, etc. Voilà des axiomes de cette école ; cela vous mène à tout comme morale et à rien comme produit artistique. Musset aura été un charmant jeune homme et puis un vieillard ; mais rien de planté, de rassis, de carré, de serein dans son talent ni sa personne (comme existence j’entends). C’est que, hélas ! Le vice n’est pas plus fécondant que la vertu. Il ne faut être ni l’un ni l’autre, ni vicieux, ni vertueux, mais au-dessus de tout cela. Ce que j’ai trouvé de plus sot et que l’ivresse même n’excuse pas, c’est la fureur à propos de la croix. C’est de la stupidité lyrique en action, et puis c’est tellement voulu et si peu senti. Je crois bien qu’il a peu écouté Melaenis. Ne vois-tu donc pas qu’il a été jaloux de cet étranger (Bouilhet) que tu te mettais à lui vanter après l’avoir repoussé (lui, Musset) ? Il a saisi le premier prétexte pour rompre là les chiens.

Il eût été plus fort de ta part de souscrire à sa condition et puis, le soir de la lecture, de lui répondre par ses maximes “qu’il faut qu’une femme mente”, et de lui dire “mon cher monsieur, allez à d’autres, je vous ai joué”. S’il a envie de toi il lira ton poème ; mais c’est un pauvre homme pour taire l’aveu que les petits journaux l’empêchent de tenir sa parole. Sa lettre d’excuse achève tout, car il ne promet encore rien ; ce n’est pas franc. Ah mon Dieu ! mon Dieu ! quel monde !

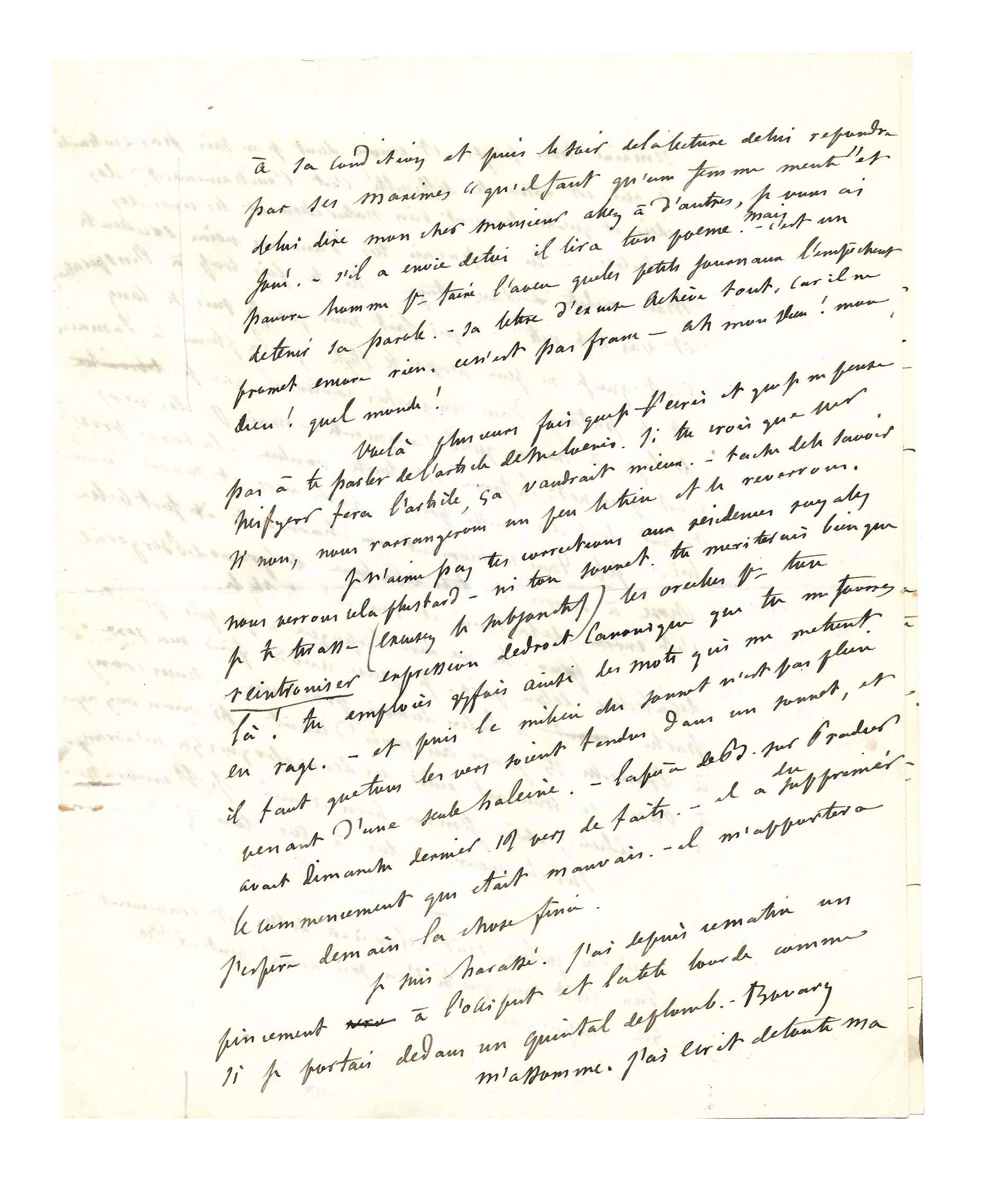

Voilà plusieurs fois que je t’écris et que je ne pense pas à te parler de l’article de Melaenis. Si tu crois que Monsieur Nefzer fera l’article, ça vaudrait mieux. Tâche de le savoir. Si non, nous rarrangerons un peu le tien et le reverrons.

Je n’aime pas tes corrections aux Résidences royales (nous verrons cela plus tard), ni ton sonnet. Tu mériterais bien que je te tirasse (excusez le subjonctif) les oreilles pour ton réintroniser, expression de droit canonique que tu me fourres là ! Tu emploies quelquefois ainsi des mots qui me mettent en rage. Et puis le milieu du sonnet n’est pas plein. Il faut que tous les vers soient tendus dans un sonnet, et venant d’une seule haleine. La pièce de Bouilhet sur Pradier avait, dimanche dernier, 12 vers de faits. Il a dû supprimer le commencement qui était mauvais. Il m’apportera, j’espère, demain la chose finie.

Je suis harassé. J’ai depuis ce matin un pincement à l’occiput et la tête lourde comme si je portais dedans un quintal de plomb. Bovary m’assomme. J’ai écrit de toute ma semaine trois pages, et encore dont je ne suis pas enchanté. Ce qui est atroce de difficulté c’est l’enchaînement des idées et qu’elles dérivent bien naturellement les unes des autres.

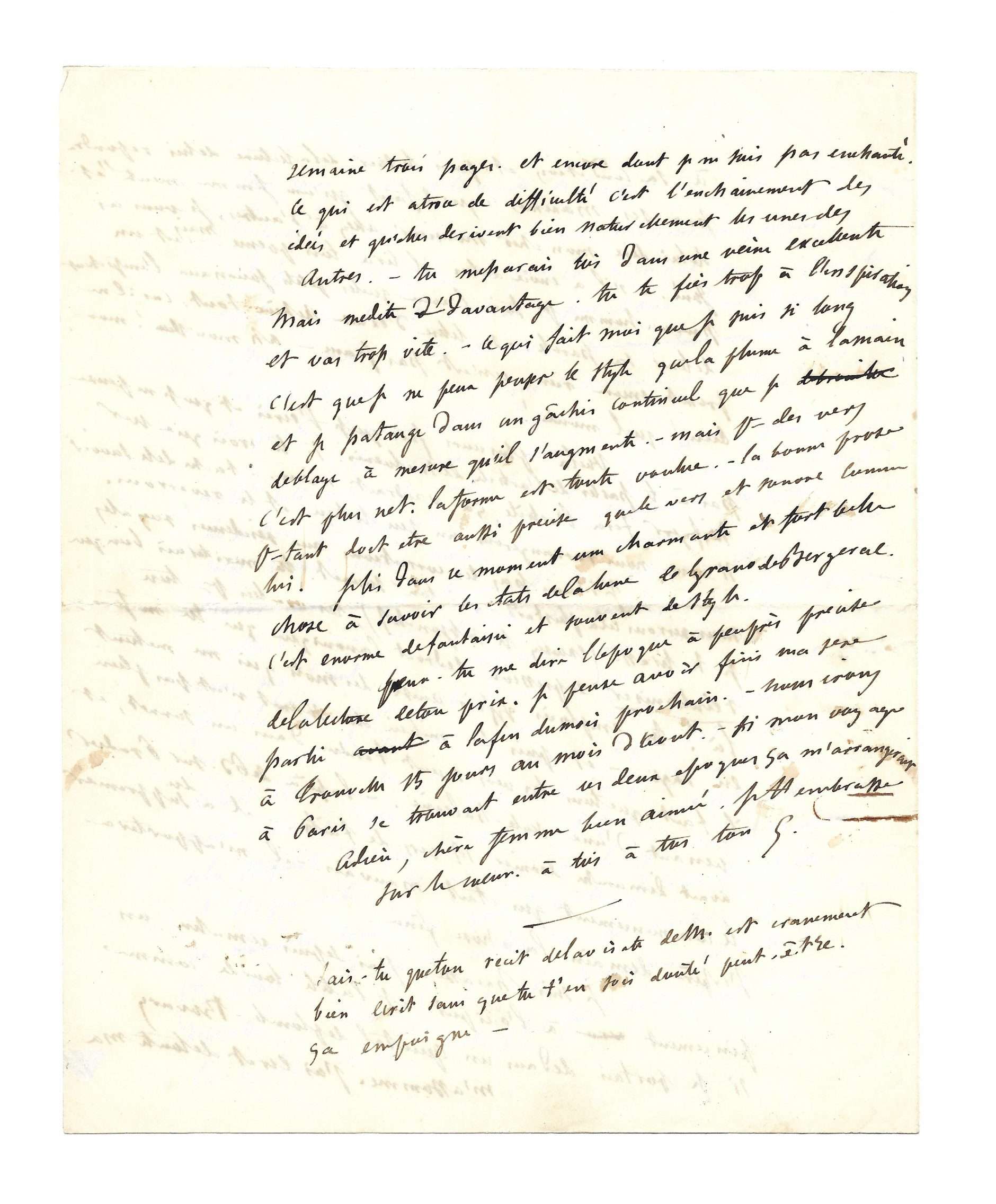

Tu me parais, toi, dans une veine excellente ; mais médite davantage. Tu te fies trop à l’inspiration et vas trop vite. Ce qui fait, moi, que je suis si long, c’est que je ne peux penser le style que la plume à la main et je patauge dans un gâchis continuel que je déblaye à mesure qu’il s’augmente. Mais pour des vers c’est plus net, la forme est toute voulue. La bonne prose pourtant doit être aussi précise que le vers, et sonore comme lui.

Je lis dans ce moment une charmante et fort belle chose, à savoir Les États de la Lune, de Cyrano De Bergerac. C’est énorme de fantaisie et souvent de style.

Peux-tu me dire l’époque à peu près précise de la lecture de ton prix ? Je pense avoir fini ma première partie à la fin du mois prochain. Nous irons à Trouville 15 jours au mois d’août. Si mon voyage à Paris se trouvait entre ces deux époques, ça m’arrangerait.

Adieu, chère femme bien-aimée, je t’embrasse sur le coeur. À toi, à toi. Ton G.

Sais-tu que ton récit de la visite de Musset est crânement bien écrit, sans que tu t’en sois doutée peut-être ; ça empoigne. »

Flaubert commence par désapprouver le crédit que l’on donne à la vie parisienne, clamant son goût pour l’isolement, lui, qui aime à se donner l’ethos d’un martyr de l’art voué à vivre loin du tumulte centralisé. Incitant Colet à le rejoindre en province, il lui écrit dans sa lettre du 14 août 1853 : « Aimons-nous en l’Art ! » Peut-être pouvons-nous ici lire la quête perpétuelle de perfection de l’écrivain. Et peut-être pouvons-nous anticiper la suite de la lettre, dans laquelle, d’une part, il critique sévèrement la poésie de son amante, de facture romantique, et, d’autre part, évoque son propre acharnement : « J’ai écrit toute ma semaine trois pages, et encore dont je ne suis pas enchanté. » Nous y reviendrons.

Quoique renonçant à la conception contemporaine de la famille et « pas fait pour le bonheur, ni peut-être pour l’amour » (lettre à Louise Colet du 2 décembre 1846), il entretient avec Louise Colet (1810-1876), poétesse et romancière, une liaison passionnée à partir de 1846. Muse et maîtresse, certes, Colet est également sa correspondante épistolaire privilégiée. Ce lien n’avait pourtant rien d’évident de prime abord : la poétesse charismatique inspire ce que Flaubert désapprouve : l’entre-soi du petit milieu littéraire, avec ses tourments et manigances.

A partir de 1849, les ruptures se succèdent, jusqu’à la dernière, en 1855. S’ensuit une double vengeance : Colet raille publiquement Flaubert dans Lui (1858), pointant son « monstrueux orgueil », tandis que Flaubert s’emploie à dénigrer l’œuvre de son ancienne maîtresse, ses propos ne sortent toutefois pas de son cercle privé. Cela ne reste pas sans conséquences. En effet, son succès littéraire de l’époque, la popularité du « petit cercle colétien » a été presque effacé de la postérité ; ce n’est qu’en 2014 que ses romans – pourtant loués par Victor Hugo – sont réédités pour la première fois.

Le paragraphe à propos d’Alfred de Musset (1810-1857) souligne l’aversion de Flaubert pour l’idéalisme et le sentimentalisme de la première vague du romantisme, dont Musset est l’un des chefs de file. La qualification de « malheureux garçon » fait certainement référence à la célèbre Confession d’un enfant du siècle (1836), roman d’inspiration autobiographique dans lequel Musset développe le « mal du siècle », sentiment de mélancolie, d’angoisse généré par la nostalgie des temps précédant l’émergence d’une société matérialiste et vidée de toute spiritualité.

C’est ainsi que les propos de Flaubert à l’égard de Musset accusent volontiers cette mise en scène auctoriale familère aux romantiques. Il n’empêche que nous y décelons aussi une certaine exaspération de la part de Flaubert, à voir les yeux de son amante se détourner : « Ai-je été jaloux, moi, dans tout cela ? – Il se peut. » (« Lettre à Louise Colet » (12 juillet 1852). Rappelons que trois semaines auparavant, Colet relatait dans son memento sa rencontre avec Musset : « il arrive à une heure, essoufflé, toussant, crachant, ayant l’air gris ; je lui offre un verre d’eau sucrée, il demande un verre de vin. Je lui dis que je n’en ai que de très médiocre, il me dit que le vin qu’il préfère est le vin bleu. Il avale un grand verre du vin que j’ai pour Henriette à 12 sous le litre. » Au-delà des divergences littéraires et de la rivalité pour le cœur de Colet, des descriptions similaires de l’aristocrate alcoolique contribuent à la répugnance de Flaubert à l’égard de Musset.

D’ailleurs, le roman Lui, que nous évoquions, semble ouvertement inspiré de l’amour triangulaire liant les trois écrivains : une belle romancière tiraillée entre Léonce, romancier misanthrope, et Albert poète déchu alcoolique. L’extrait du memento de Colet cité ci-dessus est repris tel quel dans l’œuvre.

Rappelons néanmoins que Flaubert, contrairement à ce que l’héritage littéraire nous en dit, ne rejette pas catégoriquement le romantisme ; il a même signé l’une de ses dernières lettres avant de mourir « Gustave, la dernière ganache romantique » (lettre à Léon Hennique, 2 février 1880), et il a regretté que Madame Bovary soit devenu l’œuvre archétypale du roman dit réaliste – il a toujours récusé des termes tels que réalisme et naturalisme.

Œuvre archétypale du réalisme, bien parce que l’instauration du decorum et la volonté de « faire un livre sur rien » (« Lettre à Louise Colet » (16 janvier 1852), ne trouveraient que difficilement d’égal dans le romantisme, y compris de la seconde vague – en font par exemple partie les romans phares de Hugo.

Quand Balzac, duquel Flaubert se dit aux antipodes, rédige sept versions du Père Goriot (1834) en quarante-deux jours – ne nous y méprenons pas, cela ne signifie pas que tout le travail de la genèse et de l’évolution de l’œuvre n’a duré qu’un mois et demi ! –, Flaubert, quant à lui, prend presque cinq ans pour écrire Madame Bovary, labeur qu’André Versaille résume ainsi dans La Bêtise, l’art et la vie. En écrivant Madame Bovary (1991) : « Il écrit deux pages par jour, dont il détruit les deux tiers le lendemain. (…) Lui, c’est la sensation ; éprouver la sensation, et lentement, parvenir à la restituer. »

Nous connaissons tous l’anecdote du brouillon de l’incipit de Madame Bovary plus long que le roman lui-même. En effet, l’écrivain est convaincu qu’il n’y a qu’une et unique bonne façon d’écrire les choses ; nous comprenons alors la quête perpétuelle du « style juste », un style qui exige que « toutes les phrases soient différentes et, en même temps, que les mots ne puissent être changés quand ils [sont] dans une phrase. », d’après Yvan Leclerc dans Flaubert. Vie et travaux (2005).

Enfin, nous pouvons nous amuser de la mention d’États [et Empires] de la Lune (1655) de Savinien de Cyrano de Bergerac (1619-1655). En effet, ce roman relate des aventures sur la lune et le soleil où la rêverie et l’imaginaire viennent pallier le manque de connaissances scientifiques. Cela nous semble fort loin du travail d’observation auquel s’adonne Flaubert pour décrire de manière on ne peut plus réaliste la société de son temps.

Références :

Faubert – Correspondance, Bibl. de la Pléiade, vol. II, p. 116-118

Correspondance, Conard, t. II, p. 445-449

D’après R. Descharmes (B.N., N.A.F. 23836, fiche 349), la lettre est timbrée du 27 juin 1852. Gérard-Gailly la date à tord du 19 juin 1852 (bulletin du bibliophile, art. cité, p . 325) ; elle est du même jour que les lettres à Henriette Collier et à Maxime Du Camps, datées par Flaubert du 26 juin.