RIMBAUD, Arthur (1854-1891)

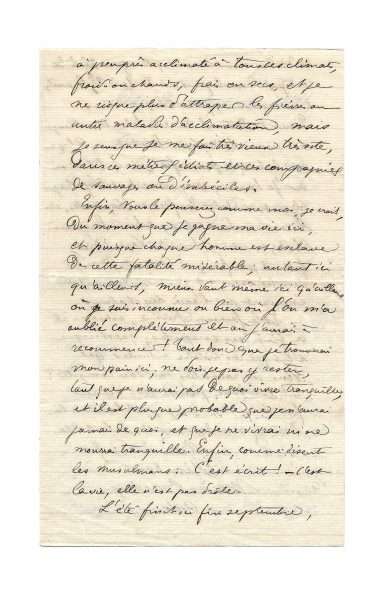

Lettre autographe signée « Rimbaud » à sa famille

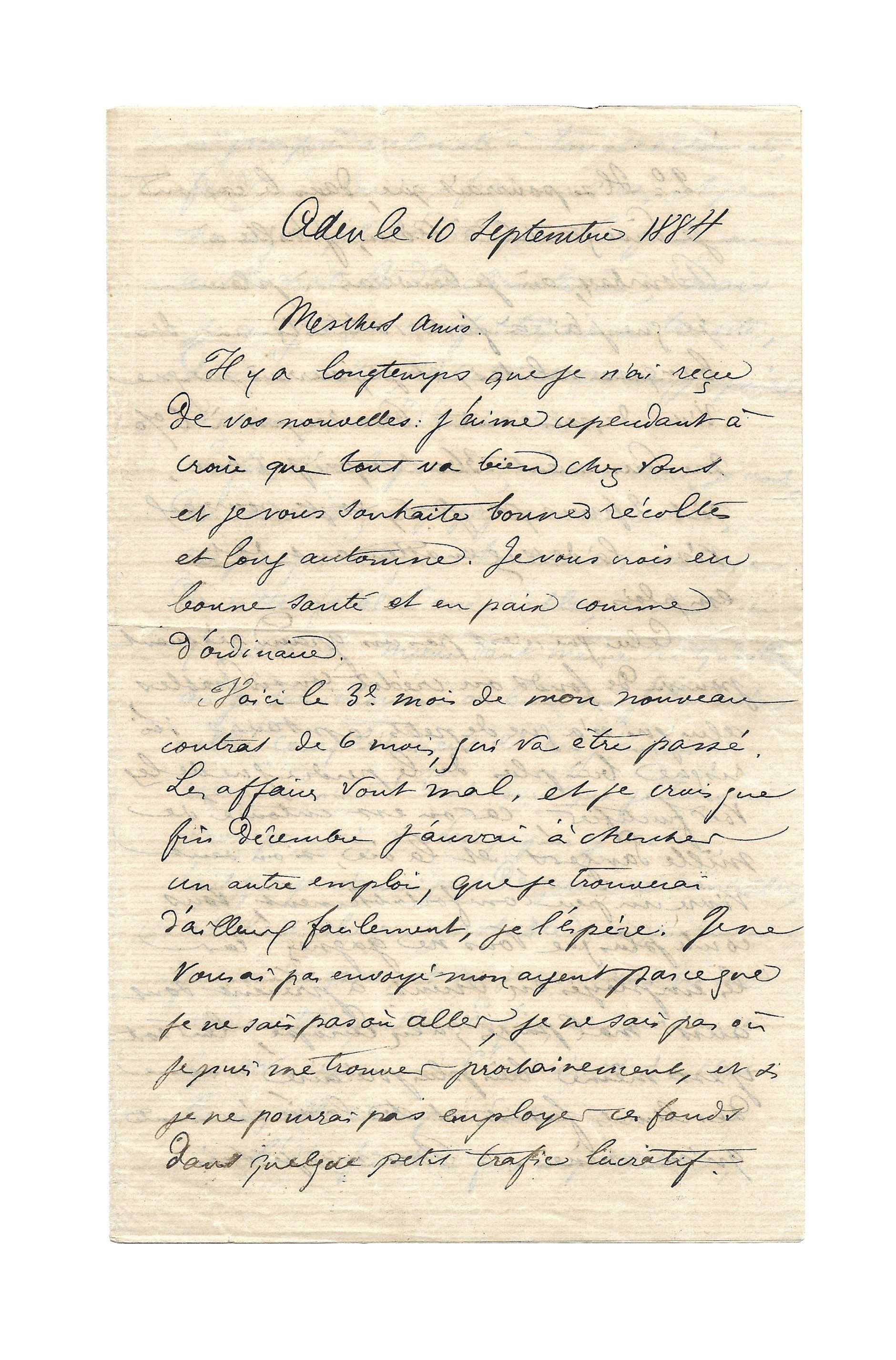

Aden, 10 septembre 1884, 4 pp. in-8° à l’encre noire sur papier vergé

« Et puisque chaque homme est esclave en cette fatalité misérable »

Fiche descriptive

RIMBAUD, Arthur (1854-1891)

Lettre autographe signée « Rimbaud » à sa famille

Aden, 10 septembre 1884, 4 pp. in-8° à l’encre noire sur papier vergé

Sous chemise demi-maroquin noir moderne

Des anciennes collections de Louis Barthou et de la Baronne Alexandrine de Rothschild, provenant de la vente Bernard Loliée

Empreint de fatalisme, Arthur Rimbaud témoigne de sa difficile existence à Aden

L’une de ses plus belles lettres de voyage encore en mains privées

« Mes chers amis,

Il y a longtemps que je n’ai reçu de vos nouvelles : j’aime cependant à croire que tout va bien chez vous et je vous souhaite bonnes récoltes et long automne. Je vous crois en bonne santé et en paix comme d’ordinaire.

Voici le troisième mois de mon nouveau contrat de six mois, qui va être passé. Les affaires vont mal, et je crois que fin décembre j’aurai à chercher un autre emploi, que je trouverai d’ailleurs facilement, je l’espère. Je ne vous ai pas envoyé mon argent parce que je ne sais pas où aller, je ne sais pas où je puis me trouver prochainement, et si je ne pourrai pas employer ces fonds dans quelque petit trafic lucratif.

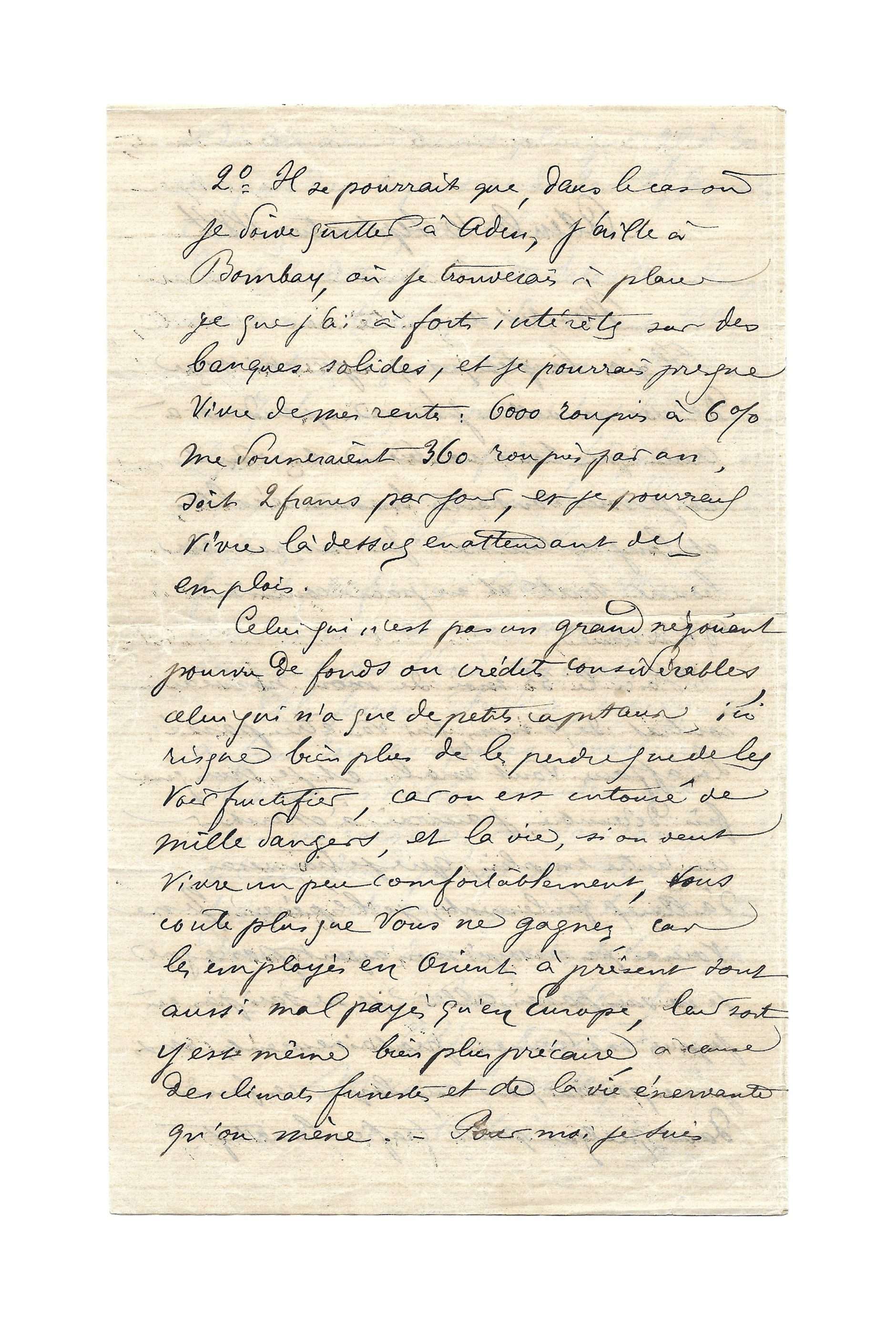

2° Il se pourrait que, dans le cas où je doive quitter à Aden, j’aille à Bombay, où je trouverai à placer ce que j’ai à fort intérêt sur des banques solides, et je pourrai presque vivre de mes rentes : 6.000 roupies à 6% me donnerait 360 roupies par an, soit 2 francs par jour, et je pourrais vivre là-dessus en attendant des emplois.

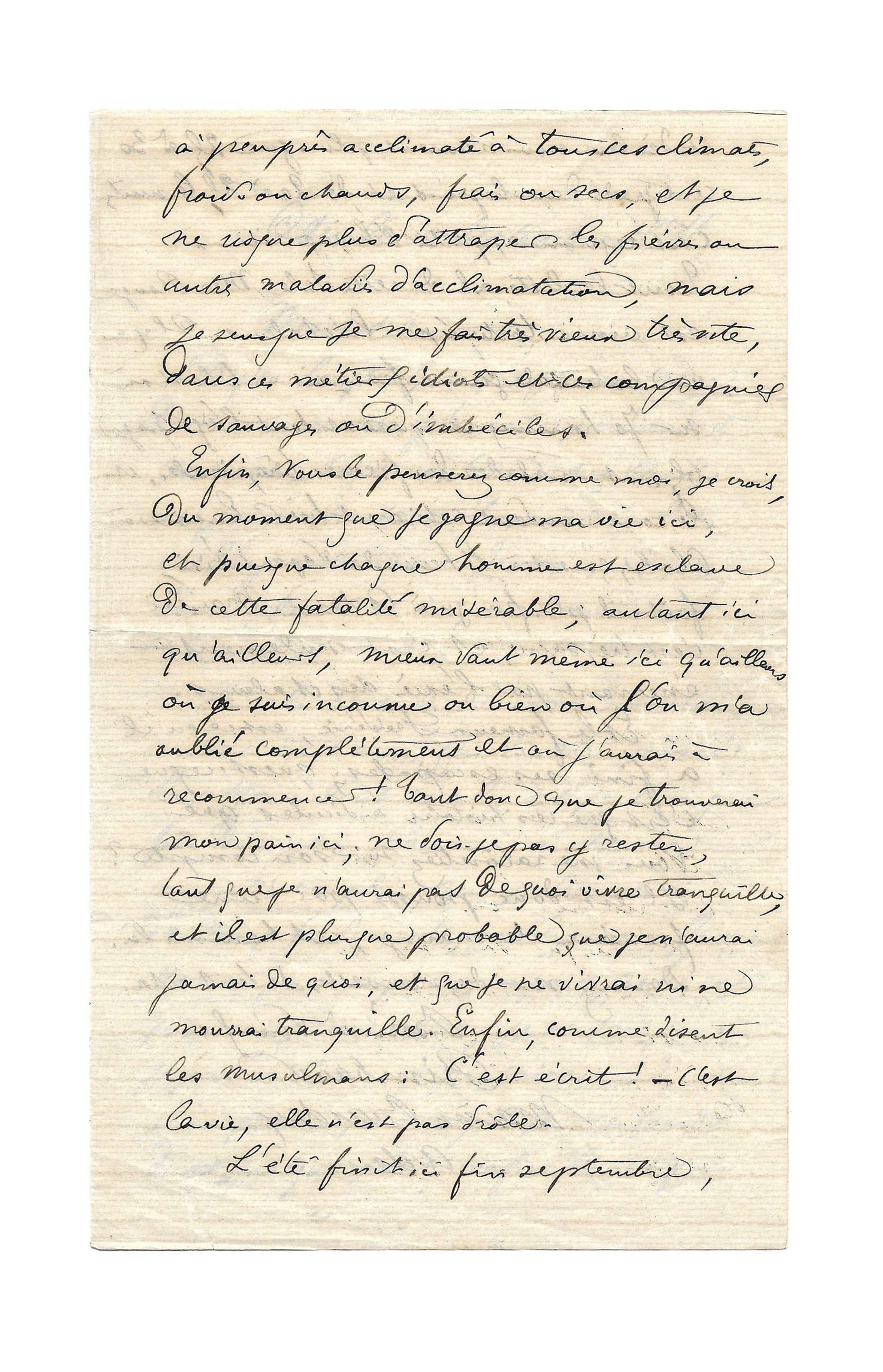

Celui qui n’est pas un grand négociant pourvu de fonds ou crédits considérables, celui qui n’a que de petits capitaux, ici risque bien plus de les perdre que de les voir fructifier, car on est entouré de mille dangers, et la vie, si on veut vivre un peu confortablement, vous coûte plus que si vous ne gagnez, car les employés en Orient à présent son aussi mal payés qu’en Europe, leur sort u est même bien plus précaire, à cause des climats funestes et la vie énervante qu’on mène. – Pour moi je suis à peu près acclimaté à tous ces climats, froids ou chauds, frais ou secs, et je ne risque plus d’attraper les fièvres ou autres maladies d’acclimatation, mais je sens que je me fais très vieux très vite, dans ces métiers idiots et ces compagnies de sauvages ou d’imbéciles.

Enfin, vous le penserez comme moi, je crois, du moment que je gagne ma vie ici, et puisque chaque homme est esclave en cette fatalité misérable, autant ici qu’ailleurs où je suis inconnu ou bien où l’on m’a oublié complètement et où j’aurai à recommencer ! Tant donc que je trouverai mon pain ici, ne dois-je pas y rester, tant que je n’aurai pas de quoi vivre tranquille et il est plus que probable que je n’aurai jamais de quoi, et que je ne vivrai ni ne mourrai tranquille. Enfin, comme disent les musulmans : C’est écrit ! – C’est la vie, elle n’est pas drôle.

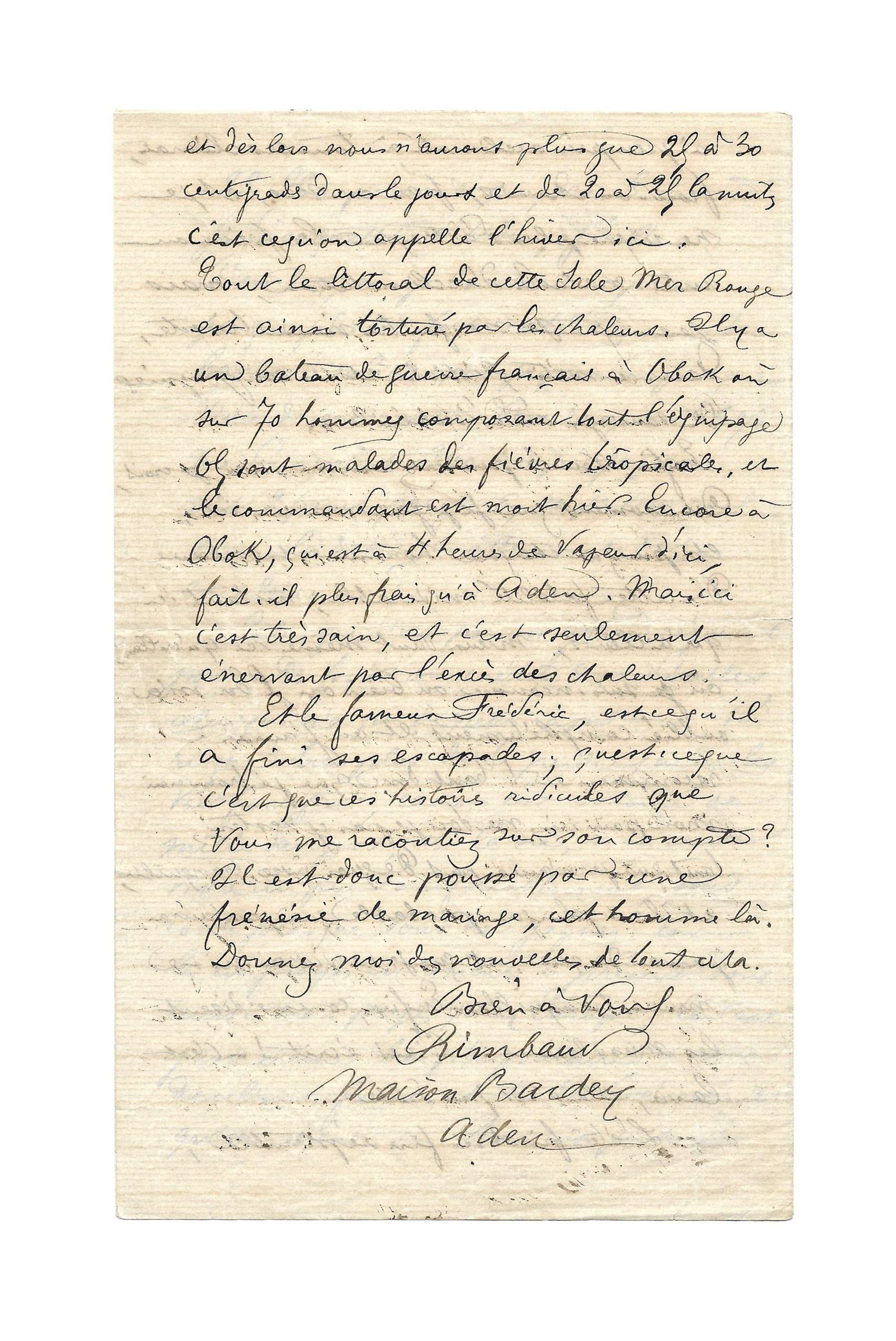

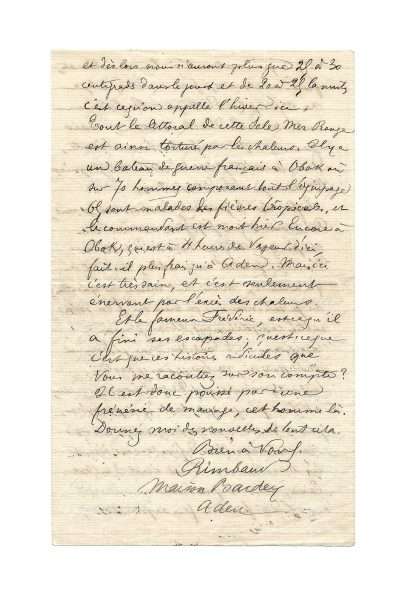

L’été finit ici fin septembre, et dès lors nous n’aurons plus que 25 à 30 centigrades dans le jour et de 20 à 25 la nuit, c’est ce qu’on appelle l’hivers ici. Tout le littoral de cette sale mer Rouge est ainsi torturé par les chaleurs. Il y a un bateau de guerre français à Obok où sur 70 hommes composant tout l’équipage 65 sont malades des fièvres tropicales, et le commandant est mort hier. Encore à Obok, qui est à quatre heures de vapeurs d’ici, fait-il plus frais qu’à Aden. Mais ici c’est très sain, et c’est seulement énervant par l’excès des chaleurs.

Et le fameux Frédéric, est-ce qu’il a fini ses escapades ; qu’est-ce que c’est que ces histoires ridicules que vous me racontiez sur son compte ? Il est donc poussé par une frénésie de mariage, cet homme-là. Donnez-moi des nouvelles de tout cela.

Bien à vous,

Rimbaud.

Maison Bardey, Aden. »

Au début de mars, Rimbaud quitte Harar, en Abyssinie : la ville où il travaillait est devenue « inhabitable, à cause des troubles de la guerre » (lettre à sa famille, 24 avril 1884). Après six semaines de « voyages dans les déserts » (même lettre), il arrive à Aden, au Yémen, vers le 20 avril. La maison Bardey, qui l’employait, a connu de graves difficultés financières et a fermé ses deux comptoirs, à Harar et à Aden. Durant quelques mois, il vit de ses économies : si l’on en croit ce qu’il écrit à sa famille le 5 mai, il a mis de côté « douze ou treize mille francs ». L’horizon s’éclaircit dans la seconde quinzaine de mai. Son employeur, Alfred Bardey, est allé chercher des fonds à Marseille et les activités vont reprendre. À la mi-juin, Rimbaud et Bardey signent un nouveau contrat, qui les engage pour six mois, du 1er juillet au 31 décembre 1884.

La chaleur est insupportable à Aden, durant les mois d’été. Les Européens qui n’y sont pas habitués tombent malades. Rimbaud résiste. Le rude Ardennais a gardé son tempérament et l’expatrié son sens de l’acclimatation. Pourtant le mal du pays le rejoint. Il attend avec impatience les lettres qui lui viennent de France et le courrier lui paraît désespérément lent entre les continents. Dans la lettre qu’il adresse à sa famille le 10 septembre 1884, il s’enquiert des « récoltes » de fin d’été : comme chaque année, sa mère, Vitalie, et sa sœur, Isabelle, ont accompli la transhumance saisonnière, pour venir travailler aux champs, passant de leur résidence de Charleville à leur propriété de Roche, à une quarantaine de kilomètres. C’est là qu’elles sont, en septembre 1884, de là qu’elles informent Rimbaud de leurs occupations.

Mais ce qui fait l’importance singulière de la lettre du 10 septembre 1884 et qui fait d’elle un document exceptionnel, c’est le sentiment qu’elle exprime, de fatalisme intégral. Comme s’il avait à tirer les conclusions de tout ce qu’il raconte à sa famille, de tout ce qu’il subit dans les contrées où il est venu dans l’espoir de gagner sa vie, Rimbaud, comme à l’écart des questions pratiques, commerciales, climatiques qu’il développe dans la lettre, dit ce qu’il comprend de la vie, du sens de la vie : « chaque homme est esclave de cette fatalité misérable » à laquelle, là ou ailleurs, il ne peut échapper. Ce sens de la fatalité, et de la « fatalité misérable », formulé ici, loin de l’Europe, l’était déjà dans ce grand texte programmatique, ou prémonitoire, qu’est Une saison en enfer. Et si radicale qu’ait été la rupture et si réel que soit l’éloignement de quelqu’un qui voulait fuir tout sentiment, et tout héritage philosophique, l’idée de l’homme « esclave » de la fatalité lui revient comme l’œil de Caïn, dont il a vérifié la présence, « autant ici qu’ailleurs ».

« J’exècre la misère », écrivait Rimbaud, dans l’« Adieu » d’Une saison en enfer. Il imaginait alors qu’il pouvait s’affranchir de la loi chrétienne, de la malédiction de son baptême. La vie, la misère et la fatalité l’ont rattrapé, au point qu’il n’a plus qu’à citer le credo d’une autre religion, celle « des musulmans » : « C’est écrit ». Il est resté l’homme sans Dieu qu’il était au sortir de l’adolescence, sauf lorsqu’il s’agit d’entendre ce que disent les religions de la misère universelle et du destin tragique de toute créature humaine.

Dès lors qu’il n’y a que « la vie », et que celle-ci n’est « pas drôle », autant vivre « ici qu’ailleurs », écrit Rimbaud, avant d’ajouter : « mieux vaut même ici qu’ailleurs ». Mais le pense-t-il vraiment. L’attention qu’il accorde à sa famille, à tout ce qu’il a quitté et dont, suivant un paradoxe existentiel bien connu, l’éloignement le rapproche, suggère un autre sentiment. On connaît cette terrible logique de la nostalgie, que les romantiques ont célébrée et qui n’est qu’une manière de vivre l’insatisfaction : le sapin, dans les neiges, rêve du soleil d’Orient et palmier d’Égypte de frimas septentrionaux. C’est le sens de la vie de Rimbaud, que cette lettre et le propos qu’elle tient, banalisant la misère humaine, laissent transparaître.

D’où l’attention qu’il accorde à sa famille, aux activités de sa mère et de sa sœur, auxquelles il a pris l’habitude de s’adresser en les appelant, au masculin ; « chers amis », comme si le cercle auquel ses lettres sont destinées devait naturellement s’élargir. Une attention qui se porte sur les travaux des champs, les récoltes, et sur les comportements erratiques de son frère, Frédéric, son aîné d’un peu moins d’un an : Frédéric est né le 3 novembre 1853, Arthur le 20 octobre 1854.

À la fin de la lettre – in cauda venenum -, Rimbaud parle sans aménité de son frère, « le fameux Frédéric », comme il l’appelle avec une ironie méprisante : « fameux », au sens où le cadet sait à quoi s’en tenir sur l’aîné, au sens aussi où la réputation de Frédéric l’encombre : « ça me gênerait assez, par exemple, que l’on sache que j’ai un pareil oiseau pour frère », écrira-t-il dans une autre lettre à sa famille, le 7 octobre de la même année.

Frédéric cherche à tout prix à se marier. Rimbaud lui-même, lorsqu’il s’imagine un avenir heureux, songe au mariage. Mais Frédéric se ridiculise. Il se démène au point de paraître « possédé par une frénésie de mariage ». Il faut imaginer surtout qu’il exerce cette frénésie dans les bas-fonds de la société ardennaise, ce qui déclenche la fureur maternelle : Vitalie s’opposera de toutes ses forces au mariage de son fils aîné, au point d’en référer à la justice. Rimbaud ne partage peut-être pas de tels préjugés sociaux, du moins dans leur acception provinciale et bourgeoise, mais il a d’autres raisons de mépriser son frère, qu’il considère comme un être inférieur, ontologiquement. Et il prend sa mère et sa sœur à témoin de cet atavisme : « c’est un parfait idiot, nous l’avons toujours su, et nous admirions toujours la dureté de sa caboche » (lettre du 7 octobre 1884). Il faut peser le poids de ce « nous » et de ce « toujours », pour imaginer la puissance d’un mépris qui puise ses origines dans l’enfance, comme il faut opposer cette façon de répudier un frère aîné, indigne de remplacer le père absent, à l’image que nous montre la photographie prise à Charleville en 1866, où les deux frères apparaissent en premiers communiants, dans la trompeuse ressemblance de leur jeune âge, ouvrant leurs grands yeux sur l’horizon de la vie, une vie qui allait installer entre eux le gouffre infranchissable de l’incommunicabilité. David Le Guillou a donné toute la mesure de cette incommunicabilité dans un bel essai romancé sur « l’autre Rimbaud », comme il appelle le frère d’Arthur (L’Autre Rimbaud, Paris, L’Iconoclaste, 2020).

On comprend qu’Isabelle, en communiquant en 1896 le texte des lettres de Rimbaud à son futur mari, Paterne Berrichon, ait fait l’économie du dernier paragraphe de la lettre du 10 septembre 1884, dont le texte publié fut donc longtemps incomplet. Le désaccord avec Frédéric était sans doute consommé, mais elle répugnait à diffuser de tels secrets de famille, à un moment où, après la mort d’Arthur, Frédéric et sa descendance étaient appelés à porter le nom de Rimbaud.

Au même moment, à Paris, paraît un livre de Verlaine : Les Poètes maudits, chez Vanier…

Provenance :

Famille Rimbaud

Paterne Berrichon (lettre vendue par ce dernier directement à Louis Barthou)

Collection Louis Barthou, 15-17 juin 1936, catalogue IV, n°2117

Collection [Alexandrine de Rothschild], vente anonyme, Drouot, 29 mai 1968

Collection Bernard Loliée

Bibliographie :

Rimbaud, Œuvres complètes, éd. A. Guyaux, Pléiade, p. 551-552

Arthur Rimbaud – Correspondance, éd. J-J. Lefrère, Fayard, 2007, p. 400-401