SARTRE, Jean-Paul (1905-1980)

Manuscrit autographe pour « Les Communistes et la paix »

S.l, [c. fin 1953 – mars 1954], 6 p. in-4°

« Sous la poésie des blés qui lèvent et des terres qui meurent, vous retrouvez le mécanisme de la pensée bourgeoise et sa vision atomistique du monde social »

Fiche descriptive

SARTRE, Jean-Paul (1905-1980)

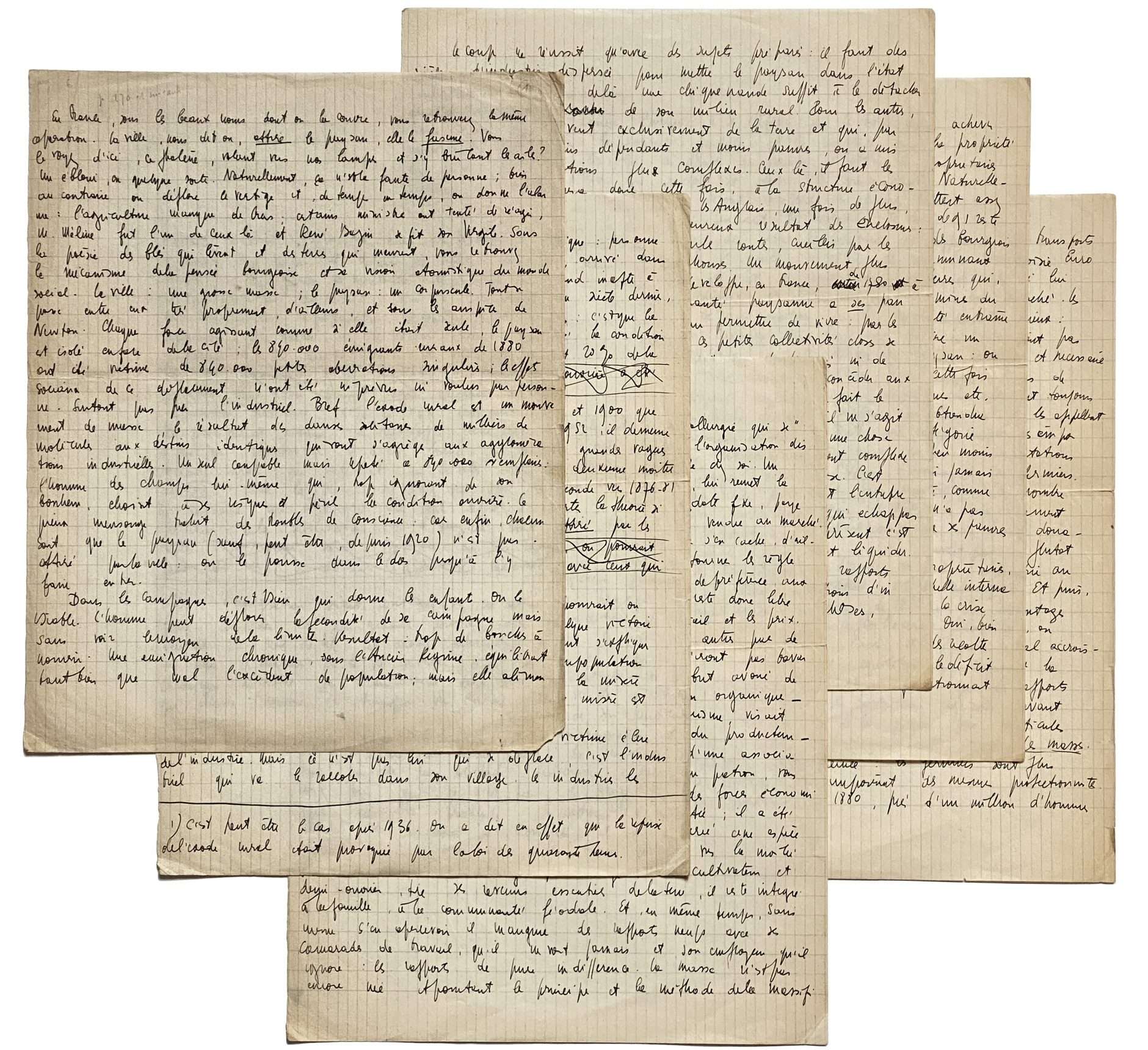

Manuscrit autographe (fragments)

S.l, [c. fin 1953 – mars 1954], 6 p. in-4° sur papier quadrillé, à l’encre noire

Plusieurs ratures et caviardages de la main de Sartre

Très petit manque au coin inférieur droit du premier feuillet sans atteinte au texte, infimes déchirures marginales, légères brunissures

Important manuscrit préparatoire pour la troisième partie des « Communistes et la paix » – Sartre analyse en profondeur le monde paysan, l’histoire de l’exode rural et ses causes

« Dans les campagnes, c’est Dieu qui donne les enfants. Ou le Diable. L’homme peut déflorer la fécondité de sa compagne mais sans voir le moyen de la limiter. Résultat : trop de bouches à nourrir »

Provenant de la collection B. & R. Broca

De nombreuses variantes sont à observer entre le présent manuscrit de travail – demeuré inédit – et le texte publié. Nous ne transcrivons ici que quelques fragments :

[Feuillets n° 1 à 3]

« En France, sous les beaux noms dont on la couvre, vous retrouverez la même opération. La ville, nous dit-on, attire le paysan, elle le fascine […] l’agriculture manque de bras ; certains ministres ont tenté de réagir, M. Méline [Jules Méline (1838-1925), défenseur du monde agricole, plusieurs fois ministre, met en place en 1892 des mesures protectionnistes pour les produits agricoles] fut l’un de ceux-là et René Bazin se fit son Virgile [allusion à son roman Ainsi la terre meurt, publié en 1898]. Sous la poésie des blés qui lèvent et des terres qui meurent, vous retrouvez le mécanisme de la pensée bourgeoise et sa vision atomistique du monde social. La ville : une grosse masse, le paysan : un corpuscule. Tout se passe entre eux très proprement, d’ailleurs, et sous les auspices de Newton. Chaque force agissant comme si elle était seule, le paysan est isolé en face de la cité : les 840.000 émigrants ruraux de 1880 ont été victimes de 840.000 petites observations singulières : les effets souverains de ce déplacement n’ont été ni prévus ni voulus par personne. Surtout pas par l’industriel. Bref l’exode rural est un mouvement de masse, le résultat des danses solitaires de milliers de molécules aux destins identiques qui vont s’agréger aux agglomérations industrielles. Un seul coupable mais répété à 840.000 exemplaires : l’homme des champs lui-même qui, trop ignorant de son bonheur, choisit à ses risques et périls la condition ouvrière. Le pieux mensonge traduit des troubles de conscience : car enfin, chacun sait que le paysan (sauf, peut-être, depuis 1920) n’est pas attiré par la ville : on le pousse dans le dos jusqu’à l’y faire entrer.

Dans les campagnes, c’est Dieu qui donne les enfants. Ou le Diable. L’homme peut déflorer la fécondité de sa compagne mais sans voir le moyen de la limiter. Résultat : trop de bouches à nourrir. Une émigration chronique, dans l’Ancien Régime, équilibrant tant bien que mal l’excédent de population, mais elle alimenterait rarement l’industrie. Le cas des Bretons est typique : personne n’émigre plus qu’eux et depuis des siècles. Pourtant, arrivé dans les villes, il garde sa mentalité de primitif, qui le rend inapte à la spéculation du travail… […] Si le paysan était attiré par les villes, l’émigration serait continue. Ou, du moins, pourrait-on faire coïncider ses plus grandes poussées avec quelque victoire ouvrière. Ici rien de tel : cet exode intermittent ne peut s’expliquer ni par les charmes de la vie urbaine, ni par une surpopulation chronique ni même par l’émiettement de la terre. C’est la misère qui chasse l’homme des champs vers l’usine. Et cette misère est provoquée.

Sous l’ancien régime, de plus, le paysan est la victime élue de l’industrie. Mais ce n’est pas lui qui se déplace, c’est l’industriel qui va le récolter dans son village.

[Renvoi en pied de page :]

1/ c’est peut-être le cas après 1936. On a dit en effet que la reprise de l’exode rural était provoquée par la loi des quarante heures.

[…] Pas d’atelier, pas de fabrique : chacun travaille chez soi. Un commis du patron va faire visite au campagnard, lui remet la matière première et lui prête les outils ; il revient à date fixe, paye le travail effectué, emporte le produit fini et va le vendre au marché.

Vous l’avez deviné : c’est une combine. Personne ne s’en cache d’ailleurs et le gouvernement la favorise ; il s’agit de tourner les règlements corporatifs. En somme l’inexpérience s’adresse de préférence aux paysans parce qu’ils ne sont pas protégés : il reste donc libre de fixer lui-même le salaire, les conditions de travail et les prix […] Le but avoué de l’industriel est de briser une vieille institution organique – qui, en dépit de sa routine et de son particularisme, visait à défendre les intérêts du consommateur et du producteur – et d’empêcher, du même coup, la naissance d’une association nouvelle. La solitude de l’ouvrier en face du patron, vous voyez bien que ce n’est pas le simple jeu des forces économiques qui l’a produite : le patron l’a inventée, il a été chercher sa victime à domicile et il a créé une espèce spéciale de travailleurs […] Cet étrange personnage, demi-cultivateur et demi-ouvrier, tire ses revenus essentiels de la terre, il reste intègre à la famille, à la communauté féodale. Et, en même temps, sans même s’en apercevoir il inaugure des rapports neufs avec ses camarades de travail, qu’il ne voit jamais et son employeur qu’il ignore : les rapports de pure indifférence. […] »

[Feuillet n° 4]

« Le coup ne réussit qu’avec des sujets préparés : il faut des siècles d’industrie dispersée pour mettre le paysan dans l’état souhaitable : à partir de là une chiquenaude suffit à le détacher de son milieu rural. Pour les autres, pour ceux qui vivent exclusivement de la terre et qui, par conséquent, sont moins dépendants et moins pauvres, on a mis sur pied des opérations plus complexes. Ceux-là, il faut les ruiner, on s’attaque donc, cette fois, à la structure économique et sociale du paysannat. Les anglais, une fois de plus, donnent l’exemple […] : Les gueux, jetés par milliers sur les routes, cueillis par les gendarmes, enfermés dans les workhouses. Un mouvement plus sournois mais de même nature se développe, en France, de 1750 à 1850. En France aussi la communauté paysanne a ses pauvres et elle s’est organisée pour leur permettre de vivre : par les communaux, la vaine pâture, la glane. Cela revient à concéder aux indigents des droits sur la communauté entière : de fait le statut de la propriété demeure en partie féodal : il ne s’agit pas encore tout à fait de la possession absolue d’une chose par un homme mais d’un système extraordinairement complexe de relations entre les hommes à propos d’une chose. C’est ce système qu’il s’agit de briser. Au siècle précédent l’entrepreneur cherchait à la campagne des travailleurs qui échappèrent aux règlements tutélaires des corporations ; à présent c’est les traditions protectrices de la vie rural qu’il veut liquider. Le moyen est simple : puisqu’on veut transformer les rapports humains des pauvres et des riches en simple relation d’indifférence, c’est-à-dire en voisinage inerte de choses. »

[Feuillet n°5]

« Il faut amener l’homme à se définir par les choses, donc achever de liquider la propriété féodale et la remplacer par la propriété bourgeoise. Dès 1791, le droit des pauvres est aboli : les propriétaires peuvent à leur gré enclore et lotir les communaux. Naturellement les paysans riches seront complices. Les pauvres luttent assez efficacement au début et, pendant la Révolution, la loi de 91 reste lettre morte. Mais l’alliance des riches propriétaires et des bourgeois des villes finit par porter ses fruits : en 1850, les communaux ont entièrement disparu : et c’est la concentration des terres qui, vers la même époque, chasse les Picards vers les mines du Nord. D’autant plus que la transformation de la propriété entame une transformation de la culture. »

[Feuillet n°6]

« […] La bourgeoisie Européenne avait créé l’industrie du Nouveau Monde, celui-ci lui renvoie, en échange, des denrées alimentaires à bon marché. Les fermiers sont coincés : la hausse des prix est impossible ; mieux : même aux prix des bonnes années, leurs blés ne trouveraient pas preneurs. Vous dites que c’est une conséquence aveugle et nécessaire du progrès. Regardez-y mieux ; prenez, par exemple, le cas de l’Angleterre. Les Anglais, plus naïfs ou plus durs, nous éclairent toujours sur les manœuvres des français : ils font les mêmes et ils les appellent par leur nom […] Et puis, à part ça, la bourgeoisie ne voyait que des avantages à la baisse des prix : les masses se tenaient tranquilles, on avait pas besoin d’élever les salaires et l’exode rural accroissait l’offre de main d’œuvre. Bref, l’industrie refusait la solidarité nationale et entendait n’avoir que des rapports de pure indifférence avec les travailleurs agricoles : avant même de les recueillir et de les diriger par particules discrètes, elle les traitait intentionnellement comme des masses. En France, l’opération fut freinée : les fermiers sont plus nombreux et plus puissants, ils imposèrent des mesures perfectionnistes […] »

L’époque à laquelle Sartre rédige « Les Communistes et la paix » marque le point d’orgue de compagnonnage du philosophe avec le PCF. L’article, publié dans la revue Les Temps modernes en avril 1954, s’inscrit dans une série, depuis 1952, dans laquelle Sartre fait l’apologie du Parti communiste. Ces mêmes articles sont par ailleurs à l’origine de la rupture, en juillet 1953, entre Sartre et Merleau-Ponty (lui-même membre du comité directeur des Temps modernes). Alors que Sartre prône la réaction sans délais aux événements, au détriment parfois de la réflexion, Merleau-Ponty revendique quant à lui la prudence et une analyse philosophique de fond, au détriment parfois de l’action.

Sartre finit par rompre définitivement avec le Parti communiste français en 1956 après l’écrasement de l’insurrection de Budapest, sans pourtant renoncer à ses idéaux socialistes ni à ses amitiés avec les communistes d’autres pays, notamment polonais et italiens.

Le présent manuscrit se rattache à la troisième partie des « Communistes et la paix ». Si les trois premiers feuillets (dont le début et la fin manquent) forment séquence, les trois suivants sont quant à eux isolés. La thématique abordée, celle de l’histoire du monde rural opprimé par la bourgeoisie à travers les siècles, reste toutefois la même pour l’ensemble du corpus. La publication en avril 1954 dans le n° 101 des Temps modernes permet en conséquence de dater avec quasi-certitude ces feuillets entre la fin de l’année 1953 et mars 1954.

Provenance :

Collection B. & R. Broca

Bibliographie :

Les Temps modernes, n° 101, avril 1954, p. 1731-1819

Situations, VI, problèmes du marxisme, 1, Gallimard, 1964, notamment p. 299 sqq.