STENDHAL, Henri Beyle, dit (1783-1842)

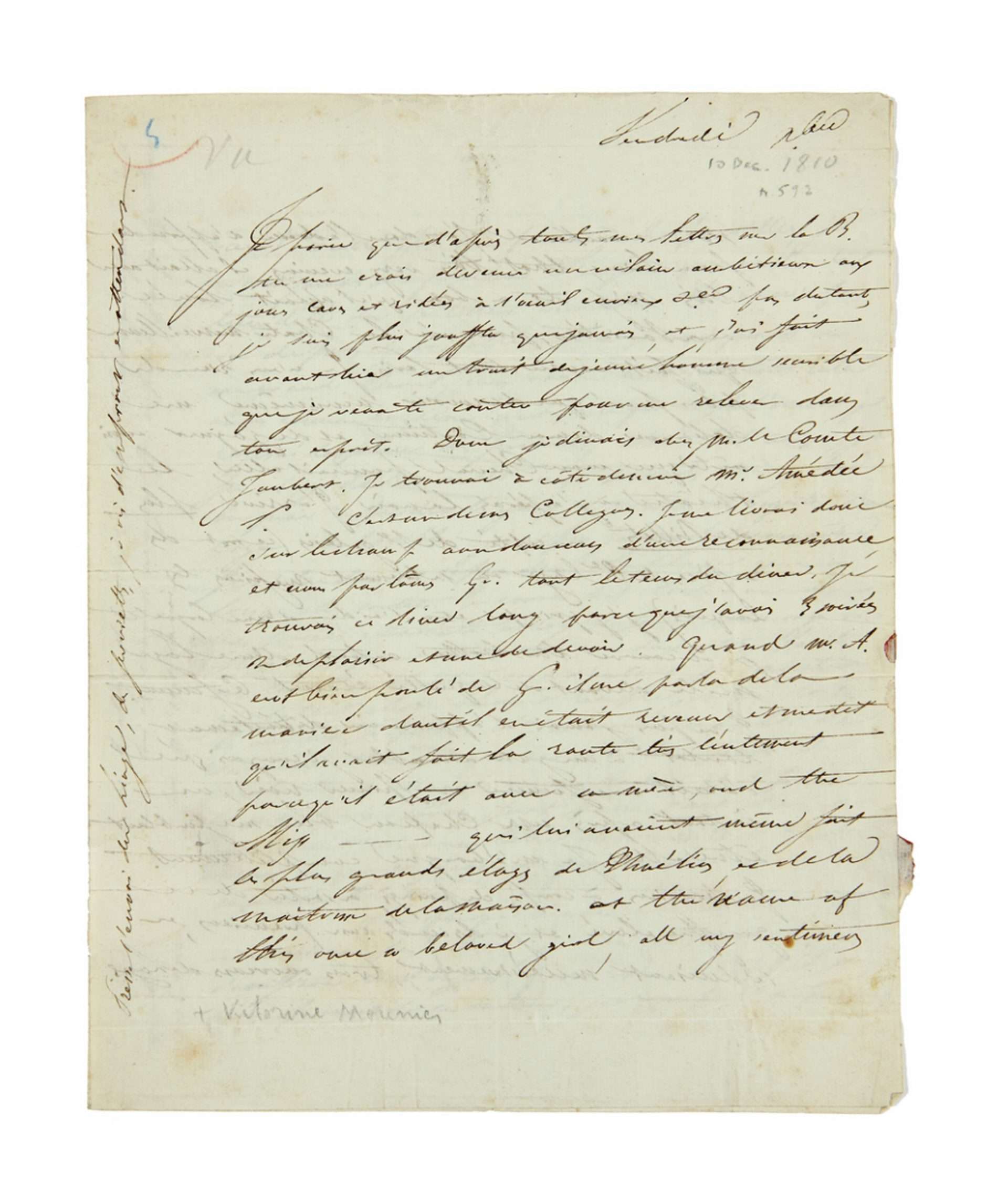

Autograph letter signed « D’Arlimpe » to Pauline Périer-Lagrange

Paris, 10th December [1810], 3 p. 1/2 in-4°

« We get into the habit of displaying the hardness to escape the ridicule of the tender »

Fact sheet

STENDHAL, Henri Beyle, dit (1783-1842)

Autograph letter signed with his pseudonym « D’Arlimpe » to his sister, Pauline Périer-Lagrange

Paris, 10th December [1810], 3 p. 1/2 in-4°

Traces of period folds, small paper hole caused by unsealing (fragment preserved, see photos), some slight brownings

Long and superb letter from Stendhal to his sister and confidante Pauline Périer-Lagrange

With a breathless rhythm and mixing French and English, the writer tells his sister about his last evenings spent trying in vain to attract the attention of Victorine Mounier, with whom he fell madly in love

« Je parie que d’après toutes mes lettres sur la b[aronnie] tu me crois devenu un vilain ambitieux aux joues caves et ridées, à l’œil envieux, etc… Pas du tout. Je suis plus joufflu que jamais, et j’ai fait avant-hier un trait de jeune homme sensible que je veux te conter pour me relever dans ton esprit. Donc, je dînais chez M. le Comte de Jaubert. Je trouvai à côté de moi M. Amdée P[astoret]. C’est un de mes collègues. Je me livrai donc sur le champs aux douceurs d’une reconnaissance, et nous parlâmes Gr[renoble] tout le temps du dîner. Je trouvais ce dîner long, parce que j’avais trois soirées: deux de plaisir et une de devoir. Quand M. A[médée] eut bien parlé de Gr[enoble], il me parla de la manière dont il était revenu, et me dit qu’il avait fait la route très lentement, parce qu’il était avec sa mère and the miss…, qui lui avaient même fait les plus grands éloges de Thuellin et de la maîtresse de maison. At the name of this once so beloved girl, all my sentiment were awackened. J’eus donc l’adresse d’apprendre from him that this very evening, il allait avec this miss to a box qu’il avait loué aux Variétés, pour voir la Chatte merveilleuse qui fait courir tout Paris. Je n’eus rien de plus pressé que de courir moi-même me débarrasser mon costume et gagner, aussi vite que mon cheval pouvait aller, le théâtre où j’espérais la voir. J’arrive: plus de billets, excepté de quatrième galerie (ce sont des espèces de sixièmes loges où se trouvent messieurs les laquais). J’y grimpe, et, à l’aide d’une lorgnette, je découvre the brother au fond d’une loge, sur le devant de laquelle étaient six femmes. Je ne puis jamais l’apercevoir distinctement. Tantôt, à un geste aimable, je croyais que c’était une femme en spencer noir ; un instant après, un chapeau bleu me semblait être elle. Je m’éborgne complètement. Je parviens à coups de poings à sortir de ce gouffre élevé et je descends aux premières, en séduisant successivement trois ouvreuses de loges. Aux premières, on m’offre une place à vingt pas d’elle. Je n’osais jamais la prendre. J’espère que voilà la timidité du sentiment véritable. Elle ne m’a pas vu depuis quatre ans, elle ne m’a, je crois, jamais vu en grand deuil; mais raison me disait tout cela, mais comme la raison n’est pas ce qui règle l’amour, je refusais la place des premières. Elle était unique. Je fus obligé de remonter aux secondes, d’où je la lorgnais à perdre les yeux, à travers le vasistas d’une loge. Impossible; je ne pus jamais la reconnaître. Je n’abandonnais cependant la place que lorsqu’elle sortit. Je courus tout triste à une de mes soirées et ai été obligé de faire mensonge sur mensonge pour m’excuser aux deux autres. Toutes mes courses au théâtre sont d’autant plus méritoires qu’il était horriblement rempli et que toutes les ouvreuses, inspecteurs, etc…, avaient redoublé de sévérité. Car le gros rat et les deux souris de Cendrillon, changés en un cocher et deux petits laquais gris souris, font pâmer tout Paris et, réellement, c’est une bêtise charmante. C’est aussi ce que je pense de ma soirée. Je veux cependant la voir.

Pour peu que ma vie actuelle dure et que tu ne viennes pas à Paris, je crois que mon cœur s’ossifiera tout à fait. Je suis comme ce célibataire qu’on pressait de se marier; je n’aime point ou presque point et ne suis point aimé. Et dans cette société, on n’est ridicule, quand on a quelque usage, que par l’expression d’un sentiment dont vous ne pouvez vous défendre. On prend l’habitude d’afficher la dureté pour échapper au ridicule du tendre. Adieu, écris-moi donc sur ton voyage qui n’est, je l’espère, que différé, et pousse ferme le maj[orat]. C’est fort essentiel, parce que nous sommes trop nombreux, qu’il faut qu’il y ait un triage et que les titres se feront.

D’Arlimpe

Mille amitiés à Périer, et à Mme Tivollier mes respects. Presse l’envoi du linge, des serviettes. Je vis d’emprunts en attendant.

Dis moi if she is pretty; she is said not pretty, mais je ne puis croire que les sentiments que je lui ai connus ne soient pas exprimés par quelque trait, et c’est une beauté pour qui sait la voir »

The years 1810-1811 mark for Stendhal the symbol of his social ascent. In the autumn of 1810 he was appointed Inspector of Crown Furniture and Buildings. He then frequented powerful characters and lived in the intimacy of Count Daru’s family. He bought himself a fashionable convertible, stamps with his initials, rented an apartment more in line with his new status. His social situation put an end to his financial worries and made him hope for the barony (mentioned at the beginning of the letter), but left him dissatisfied. In need of love, he says: “This happiness of dress and money is not enough for me, I must love and be loved”.

“She hasn’t seen me in four years”

His feelings expressed here for Victorine Mounier are indeed not recent. It was a reunion: he met her in 1806 in Grenoble, when his friend Édouard Mounier introduced him to his sister. Knowing her little, he imagines a thousand qualities and dreams of marriage. However, she remains a “disembodied” love to him. He wrote first to his brother, hoping that he would have his sister read the letters and then to Victorine herself, without receiving a reply. He learned, with spite, of Victorine’s marriage in 1811.

Henri Beyle’s favourite sister, Pauline (1786-1857) was his confidante in love and his ally in family dissensions.

References:

Lettres à Pauline, éd. L. Royer, La Connaissance, 1921, p. 104-107

Correspondance, éd. H. Martineau et V. Del Litto, Pléiade, t. I, n°418

Correspondance générale, éd. V. Del Litto, Honoré Champion, t. II, n°619